‘잃어버렸습니다.

무얼 어디다 잃었는지 몰라

두 손이 주머니를 더듬어

길에 나아갑니다.

돌과 돌과 돌이 끝없이 연달아

길은 돌담을 끼고 갑니다.

담은 쇠문을 굳게 닫아

길 위에 긴 그림자를 드리우고

길은 아침에서 저녁으로

저녁에서 아침으로 통했습니다.

돌담을 더듬어 눈물짓다

쳐다보면 하늘은 부끄럽게도 푸릅니다.

풀 한 포기 없는 이 길을 걷는 것은

담 저쪽에 내가 남아 있는 까닭이고,

내가 사는 것은, 다만,

잃은 것을 찾는 까닭입니다.'

이 시는 윤동주의 ‘길’이다. 윤동주의 시를 설명할 때는 자기 고백이나 자아 성찰 같은 말이 등장한다. 시인은 잃어버린 무엇을 찾아 나섰지만 잃어버린 것은 쇠문을 굳게 닫아 건 담 너머에 있었던 모양이다. 일제강점기 어둡고 슬픈 현실 상황 속에서 윤동주가 찾으려던 것은 과연 무엇이었을까.

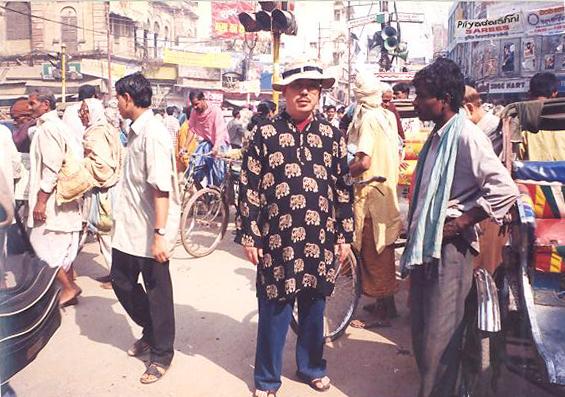

김근태 씨는 화가다. 그는 그림의 세계에서나 현실에서나 오랫동안 방황했고 이제 비로소 그 무엇을 찾아 정착했다. 그리고 100m 대작에 도전했다. 대기만성이랄까. 그의 방황은 어쩌면 오늘을 위한 기다림의 몸부림이었을지도 모른다.

김근태(1957년) 씨는 광주 농성동에서 5남 1녀의 넷째로 태어났다. 그 때만 해도 농성동은 시골이라 부모님은 농사를 지으셨다. 부모님과 형들 속에서 자박자박 걷고 쫑알쫑알 거리며 그런대로 잘 자랐다.

그런데 네 살 때 지프차에 치이는 사고가 있었다. 죽은 줄 알고 항아리에 넣어 묻으려는데 아이가 꼬물거렸다. 아이가 살아 있었던 것이다. 어머니는 아이를 업고 병원으로 달렸다. 농사꾼이다 보니 돈이 없어서 아이의 치료비를 감당할 수가 없었다. 어머니는 돼지를 한 마리 씩 팔아서 아들 병원비로 사용했다. 아이의 치료를 위해서 백방으로 노력한 보람도 없이 아이의 오른쪽 눈의 시력과 오른쪽 귀의 청력은 희미해졌다.

”머리카락을 뽑아서 내 신을 삼아 줘도 너는 다 못 갚는다.”고 엄마는 아들에게 말했다고 했다. 김근태 씨의 아내 최호순 씨의 설명이었다.

그가 살던 집은 풍성한 벚꽃들로 둘러싸여 있어 봄이면 상춘객들로 붐비기도 했다. 철모르는 어린 시절 벚꽃 향기를 만끽하며 그림 같은 풍경에 취하기도 했으나 엄격한 아버지 밑에서 화가는 꿈도 꾸지 못했다. 조금씩 나이가 들면서 한쪽 귀도 잘 들리지 않고 한쪽 눈도 잘 보이지 않아 실의에 빠진 채 세월은 흘러서 중학생이 되었다.

“미술 선생님이 그림에 소질이 있다고 하시더군요.”

그 때까지는 자신이 그림에 소질이 있는 줄은 생각지도 못했었다. 미술선생님의 그 한마디가 지금의 길을 가게 한 것이다. 그 무렵 여러 화가들의 전기를 읽으면서 천재성을 타고난 불멸의 예술가 고흐와 강렬하면서도 상징적인 뭉크에 대해 깊은 감명을 받았다.

그는 살레시오 고등학교를 다녔는데 날마다 가족들의 싸움과 아버지의 술주정 등을 피해 교회에서 살다시피 했단다. 학교를 졸업 하자 영장이 나왔고 논산훈련소에 입대했다. 훈련소에서는 그의 한쪽 청력과 한쪽 시력에 이상이 있다는 것을 알고 귀가 조치를 했다. 사대육신 멀쩡한 정상인들도 군대 가지 않으려고 별짓(?)을 다 하는데 그는 군대를 못 가게 되어 실의에 빠졌다.

‘군대도 못가는 놈’ 그는 자학과 자괴감에 빠져서 집으로 가지 않고 부산으로 향했다.

“부산 남포동에서 어느 술집 카운터를 했습니다.”

그는 성실하게 일했고 5~6개월이 지나자 주인이 그에게 모든 것을 맡겼다. 그러자 주변에서 시기질투가 났는지 어느 날 검은 양복을 입은 사람들 대여섯 명이 나타나서 그만두라고 했다.

“그날 깡패들이 들이닥치는 것을 보고 그 길로 달아났습니다.”

군대도 못가고 술집에도 못 있게 되자 하는 수 없이 다시 공부를 했다. 재수를 하려니 그가 할 수 있는 것은 미술 밖에 없었다. 대학시험을 치를 무렵 뜻하지 않은 교통사고로 어릴 때 미래를 약속했던 여학생이 세상을 떠났다. 미래의 화가와 작가로 만나자던 약속은 무참히 깨어졌고 그는 절망했다. 그는 홍대를 바라보고 연습했으나 여학생의 죽음으로 방황하다 조선대 미술과를 가게 되었다.

그의 삶은 암울했고 그림속에서도 생활 속에서도 웃음을 잃었다. 처음으로 그렸던 여학생의 초상화는 마음의 캔버스에 각인 되었다. 두 번째로 수면제를 복용하고 깨어났을 때는 병원 응급실이었다. <2편에 계속>

* 이복남 기자는 에이블뉴스 객원기자로 하사가장애인상담넷(www.gktkrk.net) 원장으로 활동하고 있습니다.

-장애인 곁을 든든하게 지켜주는 대안언론 에이블뉴스(ablenews.co.kr)-

-에이블뉴스 기사 제보 및 보도자료 발송 ablenews@ablenews.co.kr-