직업은 사람들의 일상을 유지할수 있게 해주는 가장 기본적인 생계 수단이다. 사회에 첫발을 디딜때는 좋아하는 일을 할 것인가, 아니면 잘 하는 일을 할 것인가 진로를 결정하며 고민하지만 나이가 들면서 자연스럽게 생활을 유지하기 위한 수단으로 직업을 갖게 된다.

좋아하는 일에다 잘 하는 일이고 성과도 크다면 더할 나위 없이 좋은 직업일 것이다. 남에게 해가 되는 일이 아니라면 말이다. 그러나 그게 장애인의 입장이 되면 사정은 조금 다르다. 실력이 있어도 우선 보이는 몸의 장애가 그 사람의 능력을 가린다.

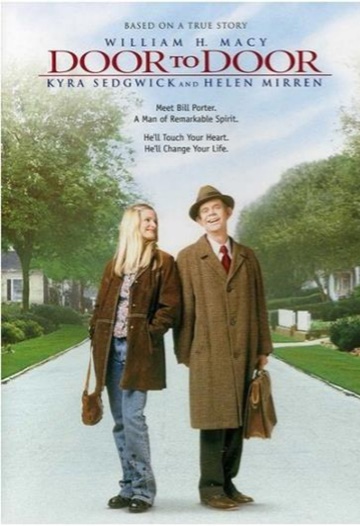

영화 도어 투 도어의 주인공 빌리는 마흔이 넘을 때까지 어머니에게 의지해 살고 있다. 일을 하고 싶지만 현실은 그리 녹록치 않다. 번번히 취직에 실패하지만 다시 도전을 해 본다. 영업사원을 뽑는곳에 지원 해보기로 한다.

주름 하나없이 다려진 와이셔츠에 광낸 구두를 신고 넥타이까지 매고 어머니에 힘찬 응원을 받고 들어선 곳은 왓킨스란 회사였다. 생활용품을 파는 곳이다. 빌이 자기소개를 끝내기도 전에 면접관은 같이 일을 못하겠단 이유를 나열했다.

"말소리도 그렇고, 걷는 것도 불안해 보이네요. 오른팔도 못 쓰고... 아시겠지만 우리 회사는 방문판매 하는 곳이에요. 세일즈 맨이 회사의 얼굴인데...미안하지만 그런 몸으론 안되겠습니다."

빌리는 분만 당시의 사고로 뇌성마비가 된 장애인이다. 하지만 이 자리는 수십 번의 거절을 당하면서 숱한 망설임과 다짐을 하며 온 자리다. 더 이상 물러설 순 없다. 빌은 절벽에 서 있는 심정이었다.

"제일 힘든 구역을 줘 보세요. 밑져야 본전이잖아요. 시험 삼아 맡겨 보세요."

면접관은 빌리의 절박한 마음을 이해라도 한 듯 마지못해 고개를 끄덕였다.

그렇게 어렵게 구한 자리는 가정판매 영업직이었다. 집집마다 다니며 제품의 특징을 소개하고 주문을 받아내야만 돈을 벌 수 있다.

"도어 투 도어"란 판매인 창고에서 구매인 창고까지 물건을 배달하는 서비스를 말한다. 집에서 신청하면 집 앞까지 배달을 해준다.

유능한 세일즈 맨을 두고 하는 말 중에 아프리카에서 난로를 팔고 북극에서 에어컨을 팔 사람이라고들 한다. 그만큼 세일즈 맨에게 설득력 있는 말솜씨는 없어서는 안되는 능력이다.

한 마을을 지정받아 카달로그를 받고 떨리는 마음으로 방문판매를 시작했다.

첫 번째 집은 이웃끼리 서로를 탓하며 아웅다웅하고 있어 말도 못 꺼내고 옆집으로 갔다. 옆집에선 초인종 소리에 문을 열었다가 빌의 모습을 보자마자 황급히 문을 닫았다.

말도 꺼내기 전에 안 산다는 사람, 문 안에서 사나운 개만 짖는 집, 거실까지 들어갔지만 상품 설명을 듣고는 동냥하듯 동전 몇 푼을 주려는 사람 등등.

그래도 하루종일 걸어 다닌 보람은 있었다. 외롭게 혼자 살던 부인에게 3중 작용 세제를 팔았다. 이왕 사는 김에 표백제도 갖다 달라는 말에 “후회하지 않으려면 섬유유연제도 갖다드리는게 좋겠어요.”라는 말을 잊지 않고 덧붙인다.

빌은 영업에 탁월한 기질이 있었나 보다. 빌은 날마다 그들 집 문을 두드렸다. 맑은 날은 물론이고 비가 오는 날도 바람이 불어도 넘어질 듯 위태로운 걸음으로.

말을 할 때마다 표정이 일그러졌지만 상품 설명은 누구보다 잘했다. 사람들은 차츰 빌에게 마음의 문을 열어 주었다. 응접실에 앉게 하고 쥬스를 건넸다. 집안 용품이 다양한 카달로그를 보고 주문서에 사인했다.

마을 사람들이 빌리를 ‘우리들’안에 포함 시키는 것 같았다. 실적은 위태로워 보이지만 성실한 그의 발걸음처럼 완만하게 오르고 있었다.

빌리는 자신이 팔려는 물건에 대한 믿음이 있었다. 그 믿음은 소비자들에게 권유할 때 한층 자신감을 더 해주었다 또 빌리는 고객들의 말을 잘 들어주는 사람이었다. 아무리 사소한 이야기도 그에겐 소중한 고객의 마음이었다.

그러던 어느날 그를 세상으로 나갈 용기를 준 어머니가 길을 잃었다. 집 전화번호를 잊고, 음식 만드는 것을 잊고, 무슨 말을 하는지 이해하지 못했다. 알츠하이머는 빠르게 진행되었다.

혼자 둘 수가 없어 요양원에 입원시키는 날, 반짝 정신이 든 어머니가 짐이 돼서 어쩌냐는 말에 빌리가 대답했다.

“그럼 이제 쌤쌤이네요.”

빌리는 여전히 남의 집 문을 두드리고 카달로그를 펼쳐 새로 나온 상품을 설명한다. 일이 끝나는 저녁에는 어머니의 병실에 매일 새 꽃을 들고 간다.

자신을 낯선 사람 보듯 바라보는 어머니에게 낮에 있던 일을 들려준다. 예전에 어머니가 그랬듯이 이제는 그가 어머니를 보살핀다.

마을 사람들은 이제 빌리를 반갑게 맞아 주었다.

그는 마을 사람들을 연결해 주는 끈이었다. 앙숙이던 이웃이 화해하고, 파탄이 날 뻔했던 가정이 웃음을 되찾고, 오해로 헤어지려던 연인들이 다시 사랑에 빠졌다.

사람들은 빌리를 새롭게 보았다. 허청허청 위태로운 걸음걸이에, 말도 이상하게 하는 사람이 주변 사람들에게 웃음을 주고 행복을 주고 있었다.

세상 곳곳에는 많은 빌리씨들이 살고 있다. 그들은 비장애인보다 몇 배의 노력이 더해서 이루는 일상에 직업이란 일까지 능숙하게 해내고 있다.

세상의 구석구석에서 아름답고 소중한 톱니바퀴를 돌리고 있다. 조용하고 느리지만 알록달록 멋진 세상을 말이다.

-장애인 곁을 든든하게 지켜주는 대안언론 에이블뉴스(ablenews.co.kr)-

-에이블뉴스 기사 제보 및 보도자료 발송 ablenews@ablenews.co.kr-